第2章では、人体のはたらきと医薬品の働きについて学習します。

人体の働きは、小学生時代に勉強した内容を掘り下げたようなものなので理解しやすいと思いますが、テキストの図をよく見ながら覚えましょう!

第2章|人体の働き学習ポイント(消化器系)

難易度:

- 各臓器・器官の働きを理解する

- 各臓器・器官の構造を理解する

飲食物を消化・栄養分を吸収し、残りを体外に排出すること

消化には、以下の2つの働きがあり、

- 機械的消化(咀嚼や消化管の運動による消化)

- 化学的消化(消化腺から分泌される消化液による消化)

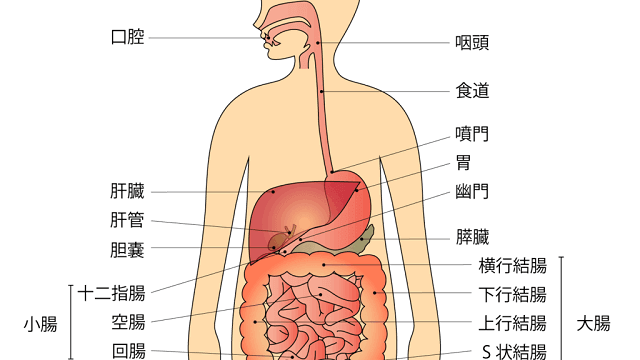

この消化には、以下の器官が関わっています。

| 消化管 (機械的消化) | 口腔→咽頭→食道→胃→小腸→大腸→肛門 |

|---|---|

| 消化腺 (化学的消化) | 唾液腺・肝臓・胆嚢・膵臓 |

以下でひとつずつ、要点を確認していきましょう!

口腔

食物の消化の始まりはココから!

それぞれの特徴や働きを見ていきましょう!

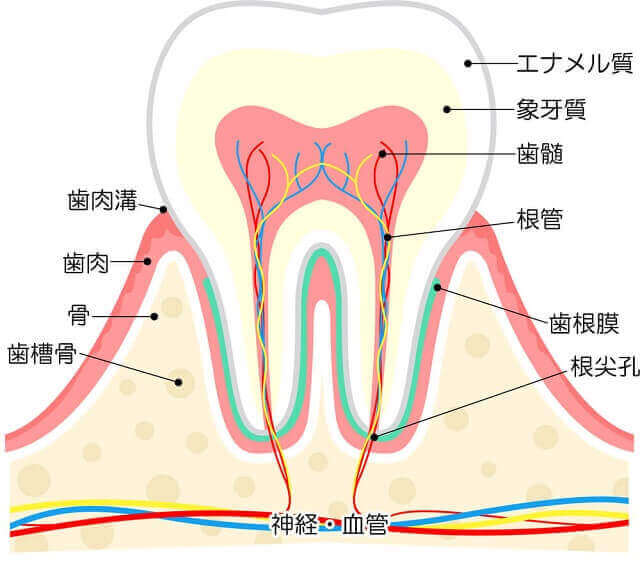

歯

歯:歯周組織によって顎の骨に固定されている

歯:歯周組織によって顎の骨に固定されている

歯周組織は、歯肉・歯根膜・歯槽骨・エナメルセメント質からできています。

象牙質は、神経や血管が通る歯髄を取り囲んでいて、虫歯で痛みを感じるのは、象牙質に虫歯が達することによって起こります。

舌

舌:舌乳頭という無数の小さな突起があり、味覚を感知する味蕾が分布している

舌には味覚を感知する他に、食べたものを撹拌して唾液と混和させる働きがあります。

唾液腺:唾液腺からは唾液が分泌され、唾液には以下のような働きがある

- 食べ物をかみ砕きやすくし、嚥下を容易にする

- 口の中のpH値を中性に保ち、歯の齲蝕(虫歯)を防ぐ

- 【含まれている酵素】

・プチアリン(唾液アミラーゼ):デンプンをデキストリンや麦芽糖に分解

・リゾチーム:口の中を殺菌する

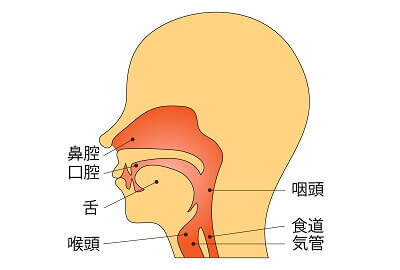

咽頭

咽頭:食道と気道が交わる部分にあり、消化器と呼吸器の両方に属する器官

咽頭:食道と気道が交わる部分にあり、消化器と呼吸器の両方に属する器官

すぐ下には器官の入り口である喉頭があり、飲食物が口頭や器官に入り込まないよう、喉頭弁蓋というフタが反射的に閉じます。

食道

食道:咽頭から食道の通り道で、喉元からみぞおちまでの直径1~2㎝の管状の器官

食道の中には消化液の分泌腺はなく、飲食物は食道の蠕動運動によって運ばれ、括約筋によって、胃の内容物が逆流しないようになっています。

括約筋の”括”とは、くくる(括る)という意味で、バルブを占めるようなイメージでキュッと出入り口を閉めて、内容物が出てこないようにする働きがある

胃

胃:平滑筋でできた上腹部にある中空の臓器

普段は縮んでいるが、食道から飲食物が送られてくると刺激に反応し、筋肉が伸び容積が大きくなる(胃適応症弛緩)

胃から分泌される消化酵素:胃酸の他にペプシノーゲンを分泌

ペプシノーゲンは、胃酸によってペプシン(タンパク質消化酵素)となり、胃液として働く

【胃の内容物の滞留時間】

- 炭水化物=短い

- 脂質=長い

胃酸の働き胃内を強酸性に保ち、腐敗や発酵を起こさないようにする

胃粘液:胃自体を保護する

その為、胃液分泌と粘液分泌のバランスが崩れると、胃痛などの症状が発生します。

また、胃粘膜に含まれる成分は、小腸におけるビタミンB12の吸収に重要な役割を果たします。

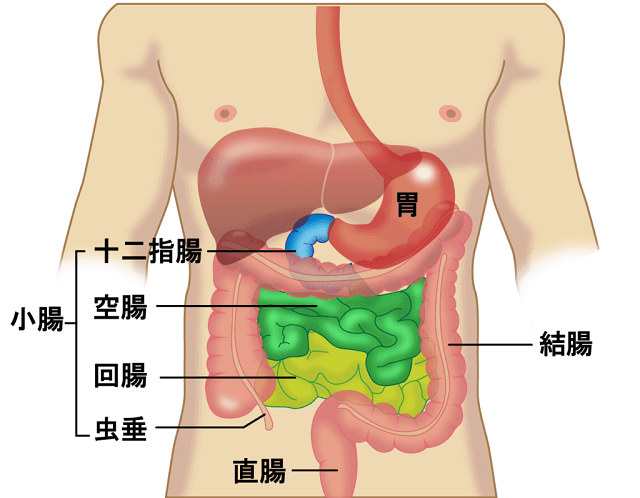

小腸

小腸:全長6~7mの管状の器官

小腸:全長6~7mの管状の器官

- 十二指腸

(胃から連なる約25cm・C字型に湾曲した部分) - 空腸

(十二指腸に続くおおむね上部40%にあたる) - 回腸

(残り60%)※空腸と回腸に明確な境目はない

十二指腸:膵臓からの膵管・胆嚢からの胆管の開口部があり

膵管:膵液

胆管:胆汁

を腸管内に送っています。

小腸は栄養吸収に重要な器官の為、内部には輪状のひだがあり柔毛に覆われています。

【小腸の消化酵素と働き】

| トリプシン | 膵液中のトリプシノーゲンがトリプシンになる(十二指腸でき分泌される腸液に含まれる成分により) |

|---|---|

| エレプシン | 半消化されたタンパク質をアミノ酸まで分解する |

| マルターゼ・ラクターゼ | 炭水化物を単糖類(ブドウ糖)や果糖まで分解 |

| リパーゼ | 脂質(グリセリド)を脂肪酸まで分解 |

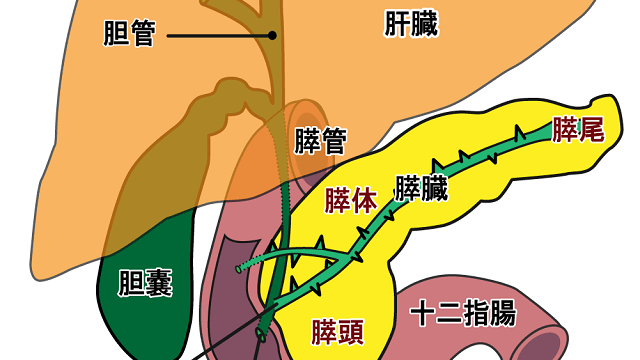

膵臓

膵臓:胃の後下部にある細長い臓器

膵臓:胃の後下部にある細長い臓器

- 膵液の分泌

(外分泌腺:消化液などを導管から分泌) - 血糖値調整ホルモンの分泌

(内分泌腺:導管を経由せず血液中などに直接分泌)

❶膵液:十二指腸で分泌される、三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)を分解するすべての消化酵素を含んでいる

弱アルカリ性で、胃で酸性になった内容物を中和する。

【膵液の消化酵素】

| トリプシノーゲン | タンパク質を分解するトリプシンの活性前の物質 |

|---|---|

| アミラーゼ(膵液アミラーゼ) | デンプン(炭水化物)を分解 |

| リパーゼ | 脂質を分解する |

❷血糖値調整ホルモン

| インスリン | 血糖値を下げる |

|---|---|

| グルカゴン | 血糖値を上げる |

血糖値を下げるホルモンはインスリンしかない為、特に重要なホルモンです。

胆嚢

胆嚢:肝臓で産生された胆汁(コレステロールが原料)を濃縮して蓄える器官

胆汁に含まれる胆汁酸塩(塩分)

コール酸 | 脂質を消化しやすくし、脂溶性ビタミンの吸収を助ける |

|---|

腸内に放出された胆汁酸塩の大部分は、小腸で吸収され肝臓に戻り再利用される

胆汁:赤血球中のヘモグロビンが古くなって分解された老廃物である、ビリルビン(胆汁色素)を含む

肝臓

肝臓:横隔膜の直下にある臓器

物質の代謝・無毒化・生体物質の産生(生きていく上で特に重要な働きをしている)

小腸で吸収した栄養分のほとんどは、門脈という血管を通ってまず肝臓に運ばれます。

- 栄養分の代謝・貯蓄

・ブドウ糖をグリコーゲンとして蓄える

・脂溶性ビタミンA・D 水溶性ビタミンB6・B12を貯蓄

・脂肪酸から脳でも利用可能な物質”ケトン“に変換する - 身体に有害な物質の無毒化・代謝

・医薬品成分の代謝

・アルコールをアセトアルデヒドに代謝→酢酸にする

・アンモニア(アミノ酸が分解された)を尿素へ変える

・ビリルビンを代謝する - 生体物質の産生

・コレステロール、血液擬古因子であるフィブリノゲン、アルブミンなどを産生する

・必須アミノ酸以外のアミノ酸を生合成する

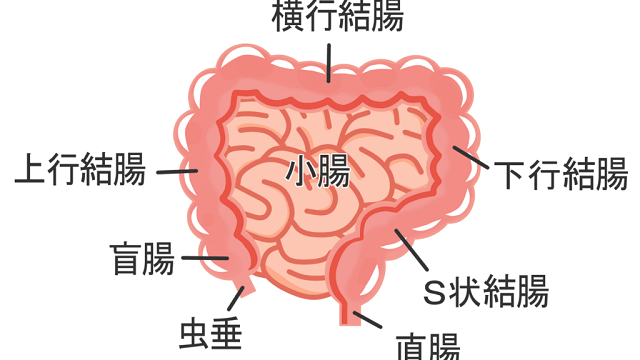

大腸

大腸:盲腸・虫垂・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸からなる管状の臓器

- 水分と電解質の吸収が行われ、糞便が作られる

- 消化はほとんど行われない

- 便を粘膜上皮と分離しやすく滑らかにする(大腸液)

腸内細菌:腸管内の食物繊維を発酵分解する・腸が正常に働くうえで非常に重要

血液擬固や、骨へのカルシウム定着に必要なビタミンKなどを産生している

正常な便だと、

- 糞便の70%は水分

- 20%は腸壁上皮細胞の残骸

- 10~15%は腸内細菌の死骸

- 食物の残滓は5%

にすぎません。

便が直腸に落ち込むと、脳へ刺激が行き便意を感じます。

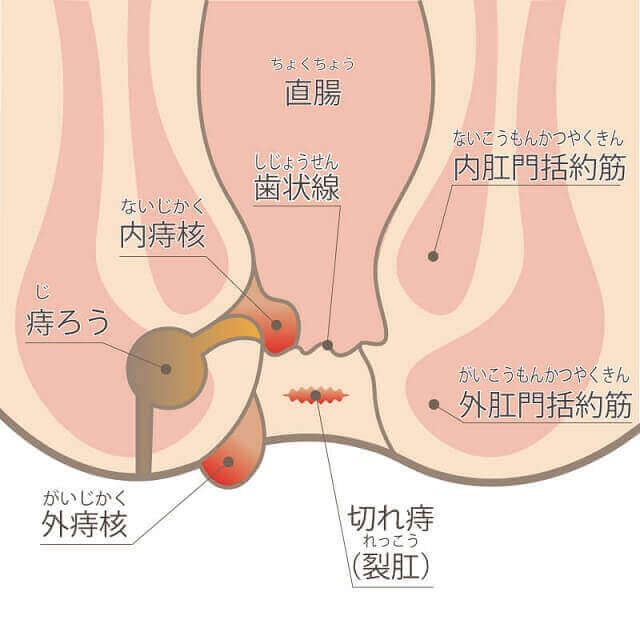

肛門

肛門:直腸粘膜が皮膚へと連なる体外への開口部

肛門:直腸粘膜が皮膚へと連なる体外への開口部

肛門の境目には歯状線というギザギザの線があります。

肛門周囲には肛門括約筋があり、排便を意識的に調節することができ、また静脈が細かい網目状に通っていて、それらの血管がうっ血すると痔の原因となります。

第2章❶のまとめ

長々となりましたが、2章の消化器をまとめてみました。

ここでは各消化器の働きと消化酵素の働きが重要になるので、何度も復習しましょう!

特に肝臓の働きは重要で、医薬品の代謝にも大きくかかわります。

しっかり理解を深めてくださいね。

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

をもとに登録販売者.Link作成

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | 通常コース¥37,700 eラーニング¥44,800 |

| 在籍期間 | 6ヶ月~18ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 受験者の要望を総合的に満たしている通信講座! |

PR

ランキング2位

ランキング2位資格試験初心者にも分かりやすい豊富なテキストや学習カリキュラムで初心者でも安心!理解を深めるならユーキャンで決まり!

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | ¥49,000 |

| 在籍期間 | 6ヶ月~14ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 初心者でもじっくり理解を深めてサポート充実! |

PR

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | ¥48,800(WEB申込み限定価格) |

| 在籍期間 | 3ヶ月~12ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 不合格の場合全額返金保証あり!(条件あり) |

PR

ランキング1位

ランキング1位

ランキング3位

ランキング3位