前回の第2章:人体の働きと医薬品 学習法・ポイント②の続きです。

特に神経系は薬の働きと大きく関わるので、しっかり理解しておかないと3章でつまずきやすくなります。神経系は特によく理解しておきましょう!!

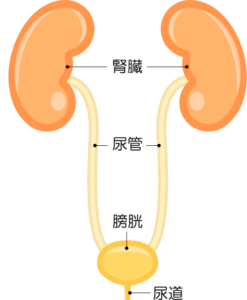

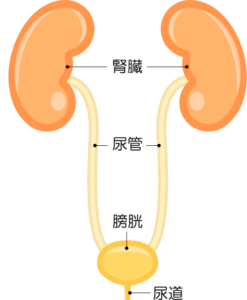

泌尿器系(腎臓・副腎・尿路)

難易度:

泌尿器系は、尿を作り排泄する器官です。

腎臓~尿路かなり、それぞれ以下の特徴・働きがあります。

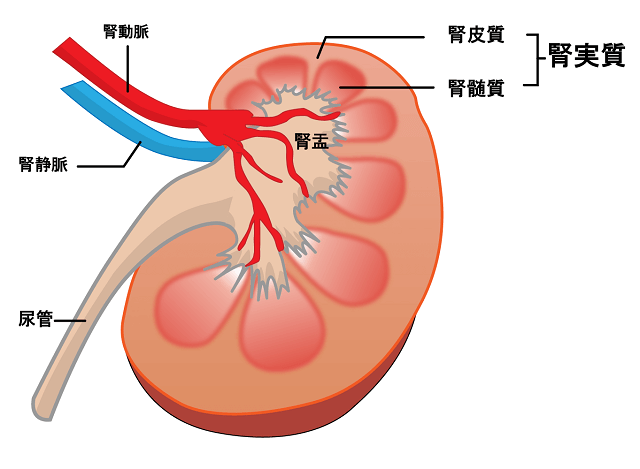

腎臓

腎臓:横隔膜の下・背骨の左右両側に位置する、一対の空豆状の臓器

心臓から排出される血液の5分の1~4分の1が流れている

腎臓の機能単位:ネフロン⇒腎小体と尿細管とで構成されている

❶腎小体で尿素などの老廃物・血球やたんぱく質以外の血漿成分がろ過され、原尿として尿細管へ入る

⇩

❷尿細管で、原尿中の有効成分

(ブドウ糖・アミノ酸・水分・電解質)が再吸収される

⇩

❸老廃物がろ過され、余分な水分・電解質と共に尿になる

- 血液中の老廃物の除去や水分・電解質(特にナトリウム)の排出調整

(血圧を一定範囲内に保つために重要な役割) - 内分泌腺としての機能

(骨髄における赤血球の産生を促すホルモンを分泌) - ビタミンDを活性型ビタミンDに転換

(骨の形成や維持)

副腎

副腎:腎臓の上部に位置する内分泌器官(皮質・髄質の2構造)

副腎:腎臓の上部に位置する内分泌器官(皮質・髄質の2構造)

| 副腎皮質 |

|

|---|---|

| 副腎髄質 |

|

尿路

尿路:腎臓から膀胱を経て尿道に至る尿の通り道

膀胱:尿を一時的に溜める袋状の器官

膀胱の出口には括約筋があり、括約筋が緩むと同時に排尿筋が収縮し、尿が尿道へと押し出されます。

感覚器官(目・鼻・耳)

感覚器官は、外からの様々な刺激を脳に伝える器官です。

それぞれの器官の特徴・各部の働きを見ていきましょう。

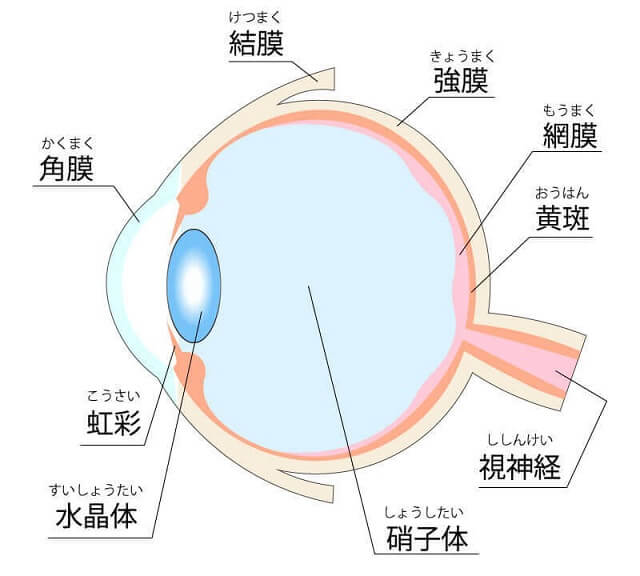

目

・角膜:黒目の部分を覆う透明な角膜

・強膜:黒目以外の乳白色の結合組織(白目の部分)

強膜には6本の眼筋がつながっていて、眼球を上下左右斜めに動かす

- 眼筋の疲労

- 毛様体の疲労

- 涙液の不足

などにより、目のかすみ・充血・痛みなどの症状(疲れ目)が起きる

・虹彩:同行の拡大・縮小(眼球に入る光の量の調節)・黒目の部分

・水晶体:遠近の焦点調節(近く:厚くなる・遠く:薄くなる)

水晶体の厚みの変化は、毛様体の収縮・弛緩によって行われる

・房水:角膜や水晶体に栄養分・酸素の供給(血管が通っていないため)

・硝子体(透明なゼリー状の組織):水晶体から網膜までを覆う

・網膜:角膜に差し込んだ光の焦点を結ぶ

網膜には、光を受容する視細胞があり、視細胞→神経線維→視神経に繋がる

- 色を識別する細胞

- わずかな光でも敏感に反応する細胞(ビタミンAが不可欠)

があり、ビタミンAが不足すると夜間視力低下(夜盲症)を生じる

・結膜:眼瞼(まぶた)の裏側と強膜とを結ぶように覆って組織を保護

結膜の充血→白目だけではなく眼瞼の裏側も赤くなる

強膜の充血→眼瞼の裏側は赤くならず、白目の部分がピンク味を帯びる

鼻

鼻:嗅覚情報の受容器官

においに対して鋭敏だが、順応を起こしやすい

鼻腔:薄板上の軟骨と骨でできた鼻中隔によって左右に仕切られている

鼻中隔の前部は

- 毛細血管がたくさん分布している

- 粘膜が薄いため傷つきやすい

鼻腔の上部は

- 粘膜に特殊な神経細胞(嗅細胞)がある

副鼻腔:骨の強さ・形を保ちつつ重量を軽くするための空洞

鼻腔と同様、繊毛を有し粘液を分泌する細胞でできた粘膜で覆われている

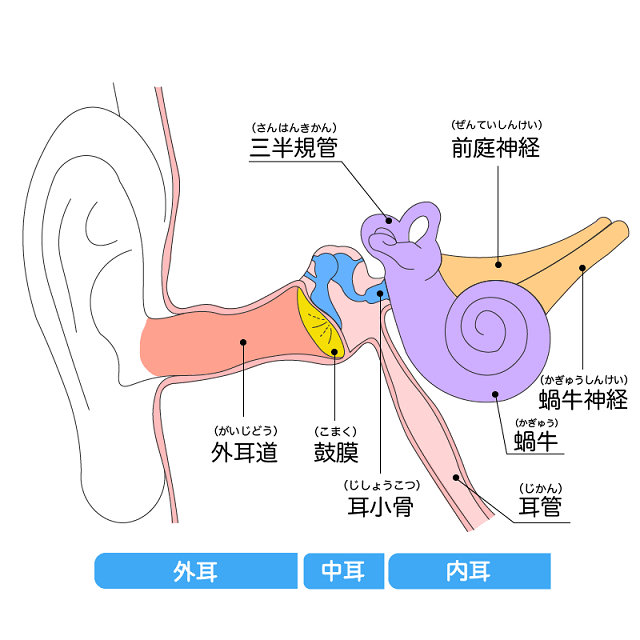

耳

耳:外耳・中耳・内耳からなる

耳:外耳・中耳・内耳からなる

| 外耳 (耳介・外耳道) |

|

|---|---|

| 中耳 (鼓膜・鼓室・耳小骨・耳管) |

|

| 内耳 (聴覚器官である蝸牛・平衡器官である前庭からなる) |

|

脳や神経の働き

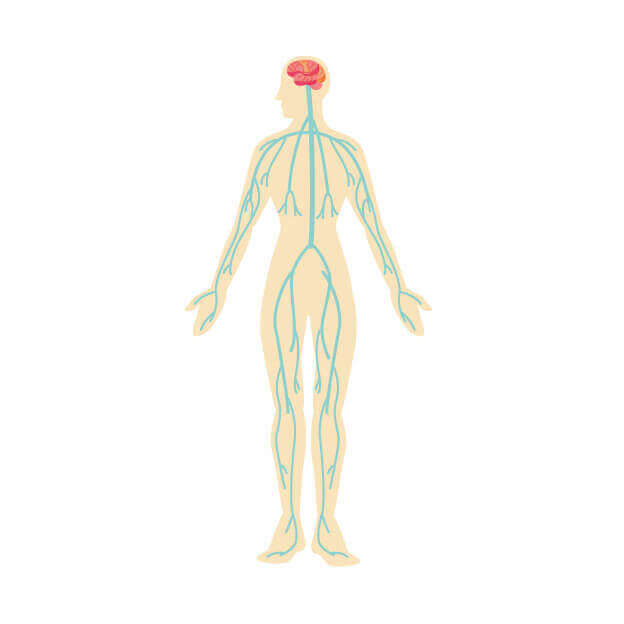

神経系は、体の情報伝達を行っています。

生命維持に重要な役わりを果たしており、その働きも様々です。

神経系:神経細胞が連なった組織→ここで体の情報伝達の大半の役割を担っている

神経系:神経細胞が連なった組織→ここで体の情報伝達の大半の役割を担っている

神経系は以下の2つに分かれます。

- 中枢神経系

- 抹消神経系

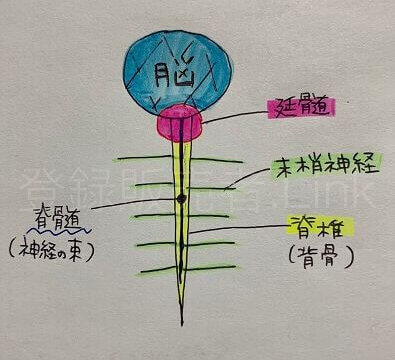

❶中枢神経系

中枢神経系:脳と脊髄から構成される

| 中枢神経系 | 脳 | 大脳・間脳・小脳・脳幹からなる 脳幹は中脳・延髄などを含む生命活動の中心部にあたる |

|---|---|---|

| 脊髄 | 脳と延髄でつながっている |

脊髄は脊椎(背骨)の中にある神経の束で、脊髄反射(抹消からの刺激に、脳を介さずに刺激を返す)を起こす場合がある

延髄は、脳と脊髄をつなげており、

- 心臓中枢:心拍数を調整

- 呼吸中枢:呼吸調整

- 咳嗽中枢:咳を起こす

- 嘔吐中枢:吐き気や嘔吐を起こす

など、生命を維持するために大切な中枢がある。

血液:心拍数の約15%

酸素:全身の約20%

ブドウ糖:全身の約25%

と、多くを消費しています。

血液脳関門:脳の毛細血管における中枢神経の間質液環境を、血液内の組織変動から保護するように働く機能

❷末梢神経系

抹消神経系:自律神経系・体性神経系に分類される

| 末梢神経系 | 自律神経系 (交感神経系・副交感神経系) | 呼吸・血液循環などの、生命や身体機能の維持を担う (無意識に働く) |

|---|---|---|

| 体性神経系 (知覚神経系・運動神経系) | 随意運動・知覚などの機能 |

自律神経系:交感神経系と副交感神経系からなる(2つの神経系は互いに拮抗※して働く)

※拮抗:互いに張り合う・効果を打ち消しあう

各臓器・器官は、この交感神経・副交感神経の2つの神経線維に支配されています。

- 交感神経系の節後繊維末端から→アドレナリン・ノルアドレナリン

(例外:汗腺を支配する交感神経系の節後繊維末端からアセチルコリンが放出される) - 副交感神経の節後繊維末端から→アセチルコリン

| 器官 | 交感神経 (走っている人) | 副交感神経 (休んでいる人) |

| 目 | 瞳孔散大 | 瞳孔収縮 |

| 唾液腺 | 唾液分泌少量 (粘度がある) | 唾液分泌亢進※ |

| 心臓 | 心拍数増加 | 心拍数減少 |

| 末梢神経 | 収縮 | 拡張 |

| 器官・気管支 | 拡張 | 収縮 |

| 胃 | 血管の収縮 | 胃液分泌亢進 |

| 腸 | 運動低下 | 運動亢進 |

| 肝臓 | グリコーゲンの分解 (ブドウ糖放出) | グリコーゲンの合成 |

| 汗腺 | 発汗亢進 (エクリン汗腺:アセチルコリン) | ― |

| 膀胱 | 排尿筋の弛緩※ | 排尿筋の収縮 |

※亢進:高い度合いまで進む

※弛緩:ゆるむ

3章では医薬品の成分に関して学習していきますが、医薬品の成分が体内に薬効や副作用をもたらす際にも、自律神経系への作用や影響が重要になります。

- アドレナリンのような作用がある成分:アドレナリン作動成分

- アセチルコリンのような作用がある成分:コリン作動成分

⇓これとは逆に⇓

- アドレナリンの働きを抑える作用がある成分:抗アドレナリン成分

- アセチルコリンの働きを抑える作用がある成分:抗コリン成分

第2章❸のまとめ

これで第2章も終わりです!

この章は、部位名を図で覚えるとそこまで覚えるのに苦労はしませんが、各部位の働きは復習して覚えるしかないので、頻出箇所だけでもしっかり学習しておきましょう!

全てはまとめきれないので、ある程度の頻出箇所を優先的にまとめました。

ここにまとめていない項目もあるので、テキストできちんと確認してくださいね!

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

をもとに登録販売者.Link作成

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | 通常コース¥37,700 eラーニング¥44,800 |

| 在籍期間 | 6ヶ月~18ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 受験者の要望を総合的に満たしている通信講座! |

PR

ランキング2位

ランキング2位資格試験初心者にも分かりやすい豊富なテキストや学習カリキュラムで初心者でも安心!理解を深めるならユーキャンで決まり!

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | ¥49,000 |

| 在籍期間 | 6ヶ月~14ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 初心者でもじっくり理解を深めてサポート充実! |

PR

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | ¥48,800(WEB申込み限定価格) |

| 在籍期間 | 3ヶ月~12ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 不合格の場合全額返金保証あり!(条件あり) |

PR

ランキング1位

ランキング1位

ランキング3位

ランキング3位