5章もこちらで最後!細かい問いで点数を落とさないように学習しましょう!

前回の登録販売者試験|第5章:医薬品の適正使用・安全対策の覚え方&勉強ポイント❶の続きです。

副作用等の報告制度

副作用の報告制度には、大きく

- 医薬品・医療機器安全性情報報告制度

- 企業からの報告制度(生物由来製品を製造販売する企業含む)

があります。

上記制度について、以下で大きな特徴をまとめました!

❶医薬品・医療機器安全性情報報告制度

医薬関係者は医薬品の副作用と疑われる健康被害が発生した際に、報告が必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければなりません。

| 医薬品・医療機器安全性情報報告制度 | |

| 報告主 | 薬局開設者等・医薬関係者 |

| 報告期限 | 必要があると認めるとき |

| 報告先 | 厚生労働大臣 |

こちらの制度は医薬品販売に携わる医薬関係者の報告制度です。

お客様からの情報などから、副作用と疑われる事例について直接接する医薬関係者、つまり登録販売者も該当する制度です。

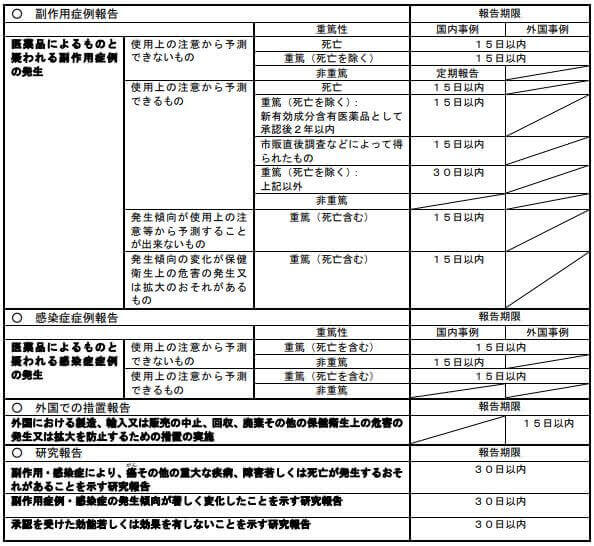

❷企業からの副作用等の報告制度

製造販売業者等の責任として、医薬品の市販後でも、品質・有効性・安全性に関する情報を収集し、製造販売し承認を受けた医薬品での健康被害等の発生があった場合には、定められた期限までに厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

また、この情報収集には薬局開設者・医薬関係者は協力するよう努めなければならないとされています。

また、生物由来製品を製造販売する企業にも報告制度があり、上記製造販売業者の報告制度との違い・共通点を以下にまとめました。

| 企業からの報告制度 | 生物由来製品の | |

| 報告主 | 製造販売業者等 | 生物由来製品の 製造販売業者等 |

| 報告期限 | 定めれた期限 (上記表を参照) | 定期的 |

| 報告先 | 厚生労働大臣 | |

その他、これら以外の制度では、「医薬品の再審査制度」「医薬品の安全瀬調査」があります。

特に再審査制度は、難易度の高い県では細かく問われる事があるため、”厚生労働省へ提出”や”調査期間”についてしっかり理解しておきましょう。

副作用等が疑われる場合の報告のしかた

副作用等の報告の仕方は、総合機構のホームページなどから入手できる報告様式から報告します。

報告内容に関しての試験問題で注意する点としては、これら。

- 使用上の注意に記載されている副作用に限らない

- 医薬品との因果関係が必ず明確でない場合でも報告の対象となる

- 報告様式の記入欄すべてに記載する必要はない

- 健康被害の情報に直接接した専門家1名からの報告書が提出されればよい

- 報告書は郵送・FAX・電子メールにより総合機構へ

- 報告期限は特に定めれていないが、適宜速やかに報告する

ちょっと意外な内容もあるかもしれません。

常識的に考えればわかるかな。と、安易に考えずしっかり理解していないと間違いやすい箇所なので、よく確認しておきましょう!

医薬品の副作用による健康被害の救済制度

医薬品の救済制度については、

- 請求から給付までの流れ

- 給付の対象となるものならないもの

をしっかり理解しておきましょう!

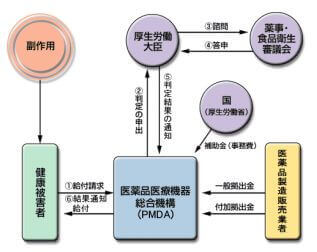

医薬品副作用救済制度

医薬品を適正に使用しいたにも関わず、発症した副作用による被害者の迅速な救済を図る、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度

請求から給付の流れは、下記図で覚えるのが得策です。

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

こちらで注意する点は、

- ①給付請求:健康被害を受けた本人、またはその家族が請求することも可能

- 判定 :薬事・食品衛生審議会の答申をへて、厚生労働省大臣が判定

- 給付費:製造販売業者からの拠出金

- 事務費:2分の1が国庫補助

こちらもよく出題されているので、給付までの流れや請求に関して、図で流れを確認しながらしっかり理解してきましょう!

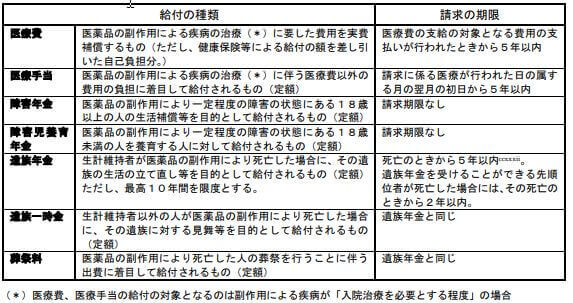

この給付には、以下の給付の種類と期限が設けられています。

こちらの詳細も問題に出題されますで、きちんと結び付けて覚えておく必要があります。

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

給付の対象となるもの・ならないもの

上記の救済制度では、給付対象となるもの・ならないものがあります。

- 医薬品の不適正な使用によるもの

- 医療機関での治療を受けない軽度なもの

この他、要指導医薬品・一般用医薬品の中で、以下の医薬品は、救済制度の対象となりません。こちらも試験で問われることが多いです!

- 殺虫剤・殺鼠剤

- 殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)

- 一般用検査薬

- 精製水・ワセリン

- 製品不良

- 無承認無許可医薬品(個人輸入で入手した医薬品など)

一般医薬品に関する主な安全対策

ここでは、

- 過去に発生した一般医薬品の使用による副作用の事例

- 対応する安全対策

をしっかり結び付けて覚えましょう!

| 医薬品 | 副作用 | 被害 | 安全対策 |

| アンプル入りかぜ薬 (解熱鎮痛成分としてアミノピリン・スルピリンが配合された) | ショック | 38名 死亡 | ●アンプル入りかぜ薬製品の回収 |

| 医薬品 | 副作用 | 被害 | 安全対策 |

| 小柴胡湯とインターフェロン製剤の併用 | 間質性 肺炎 | | ●インターフェロン製剤との併用禁忌とするよう『使用上の注意』の改訂 |

| 慢性肝炎患者が小柴胡湯を使用 | 死亡を 含む | ●緊急安全性情報の配布 |

| 医薬品 | 副作用 | 被害 | 安全対策 |

| 一般用薬かぜ薬の使用 | 間質性 肺炎 | 26名 (死亡例なし・回復・軽快) | ●間質性肺炎の初期症状はかぜの諸症状と区別が難しい→一般用かぜ薬全般の『使用上の注意』の改訂 |

| 医薬品 | 副作用 | 被害 | 安全対策 |

| PPAの用法・用量の範囲を超えた使用や高血圧患者の使用 (米国:食欲抑制剤として使用) | 脳出血 | 複数 (回復・死亡例なし) | ●『使用上の注意』の改訂 |

第5章:医薬品の適正使用・安全対策❷のまとめ

こちらで、登録販売者試験に関する全章の学習ポイントは最後です!

簡易的な学習ポイントをまとめてきましたが、これらのポイントをしっかり押さえ理解したうえで、その他の内容も取りこぼしのないようにきちんと学習しましょう!

3章が難解な分、他の章でしっかり点数を取っていかないと合格基準から外れてしまうので、最後まで気を抜かずに頑張りましょう!

出典:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」

を一部参考に登録販売者.Link作成

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | 通常コース¥37,700 eラーニング¥44,800 |

| 在籍期間 | 6ヶ月~18ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 受験者の要望を総合的に満たしている通信講座! |

PR

ランキング2位

ランキング2位資格試験初心者にも分かりやすい豊富なテキストや学習カリキュラムで初心者でも安心!理解を深めるならユーキャンで決まり!

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | ¥49,000 |

| 在籍期間 | 6ヶ月~14ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 初心者でもじっくり理解を深めてサポート充実! |

PR

| おすすめ度 | |

|---|---|

| 費用(税込) | ¥48,800(WEB申込み限定価格) |

| 在籍期間 | 3ヶ月~12ヶ月 |

| 選ばれている理由 | 不合格の場合全額返金保証あり!(条件あり) |

PR

ランキング1位

ランキング1位

ランキング3位

ランキング3位